タンネラウムを語らう

はじめに

板坂:

今回は、3月末にリニューアルオープンしたTANNERAUM(以下、ラウム)を発表するにあたってのテキストを、トーク形式で発表しようということで集まっていただきました。私とラウムの施主でありキュレーターである、佐藤熊弥(さとう・くまや)さんで、二人で対談なり各自テキストを書くのではなく、同じ世代で刺激をうけあう作家の感想や質問との応答のような形にしようと企画しました。

まず私が声をかけたのが、大村高広(おおむら・たかひろ)さん。坂本一成さんの建築事務所とYKKの窓研究所で働かれています。大村さんがブログを書いてらっしゃるんですが、私の卒展(2018)の感想を書いてくれていたんです。ちょうどその記事に、奥さんの絵のことも書かれていて「なんだこの人は?」と思ったのをきっかけに知り合い、

去年、会場構成をされた日本建築学会主催の展覧会を見に行ってから議論するようになりました。

佐藤:

奥誠之(おく・まさゆき)と黒坂祐(くろさか・ゆう)は、二人とも絵を描いているんだけれど、どういう絵を描くかではなくて、絵がそのあとどういう風に流通するかとか、絵がどういう風に展示されるかということを日々議論していて、ラウムのあり方にも通じるところがあると思い今日呼びました。

奥は作家で、「painting is moving」っていうコンセプトを掲げて展覧会以外の作品発表方法を模索している。黒坂は、銭湯を改修した「四谷未確認スタジオ」を運営していて、ブロックチェーンを導入したりして、経済と絵をどう結びつけるかとかを考えています。

板坂:

事前にメールで感想などをいただいたんですが、大村さんの文章の中の「簡単に動かせる必要があるのか」というのが印象的で、機能的な動かせるということだけではなくて、流通のこととか全体につながるだろうと思います。

まずは、ラウムができた経緯やそれに対する計画と設計についてこちらから話して、そのあとオープンしてからの絵と空間の話ができればと思います。

ラウムのきっかけ

板坂:

ドイツパンの店タンネでの活動や、どうしてパン屋にこんな場所が?ということをお願いします。

佐藤:

まず、実家であるパン屋で絵の展示を作ってきたんですけど、展示では1階のイートインのスペースに絵をかけていて、基本的に2階はシュトレンの倉庫なので展示には使っていませんでした。でも、シュトレンは冬のパンなので、倉庫として使うのは毎年11月ごろから年明けだけで、そのあとから夏にかけては、スタッフのロッカールーム以外にはここは何も使えていなかった。でも、窓の外には緑道があったり、春には桜が咲いたりして、勿体無くて、それをずっとどうにかしたいな、と思っていて。

自分で設計しようと思っていたけど、自分のことだから後回しになってなかなかできないでいるうちに、やっぱり人に頼んだほうがいいだろうということで、板坂に頼んで一緒に考え始めた。基本的には、僕と板坂とオーナーである母と3人で話して進めました。

頼んだ内容としては、

1)冬になったときのシュトレンの収納機能を失わないこと。

2)棚を組み立てることが大変じゃないこと

3)冬以外にどうやって使えるか。

3に関しては、詳しく決まっていなかったけど、一つは、貸し会議室とかコワーキングスペース、あとは絵を展示できるようにするってことが頭にあった。

そんなパン屋に展示する必要ある?って思うんだけど、1階で自分が展示のキュレーションしている間に、自分のコレクションを自宅にしまうのが嫌で、自分が持ってる絵を置いておける場所が欲しかった。常設展のような、そういう気持ちで作ったという経緯があります。

RAUM性

板坂:

要望受けてから始めの方は、スタッフのロッカールームとシュトレン棚と作業スペース、そのゾーニングをパズルみたいに考えていました。

そう思っているうちに、ロッカーは2階じゃなくてもいいかも、とか、ずっと利用者がいるとも限らないし、という未決定事項が出てきて、一度ゾーニングが自由になるような、補助線みたいなものを計画して、活用パターンをいくつか用意しておく、という方向に変更しました。それが結果的に、柱をどこに立てるか、という話になっていきました。

佐藤:

サッカーでいうと、3レーンから5レーンの発明みたいな感じで、「斜めいけるんだ!」みたいな。最初は3レーンに縛られてて、サイド、セントラルみたいにやってたのが、5レーンを開発することになって、サイドがオーバーラップしたり、

奥:

そうだね、1.5列目(セカンドトップ)みたいな!そういうフォワード(1列目)とミッドフィルダー(2列目)の間を担う役割もあるね。

佐藤:

既存の梁が、1、2、3本って3レーンみたいにある。

板坂:

その梁をどう補助線として読み換えるかっていうのをやってたけど、微妙にこの梁が斜めなんですよね。

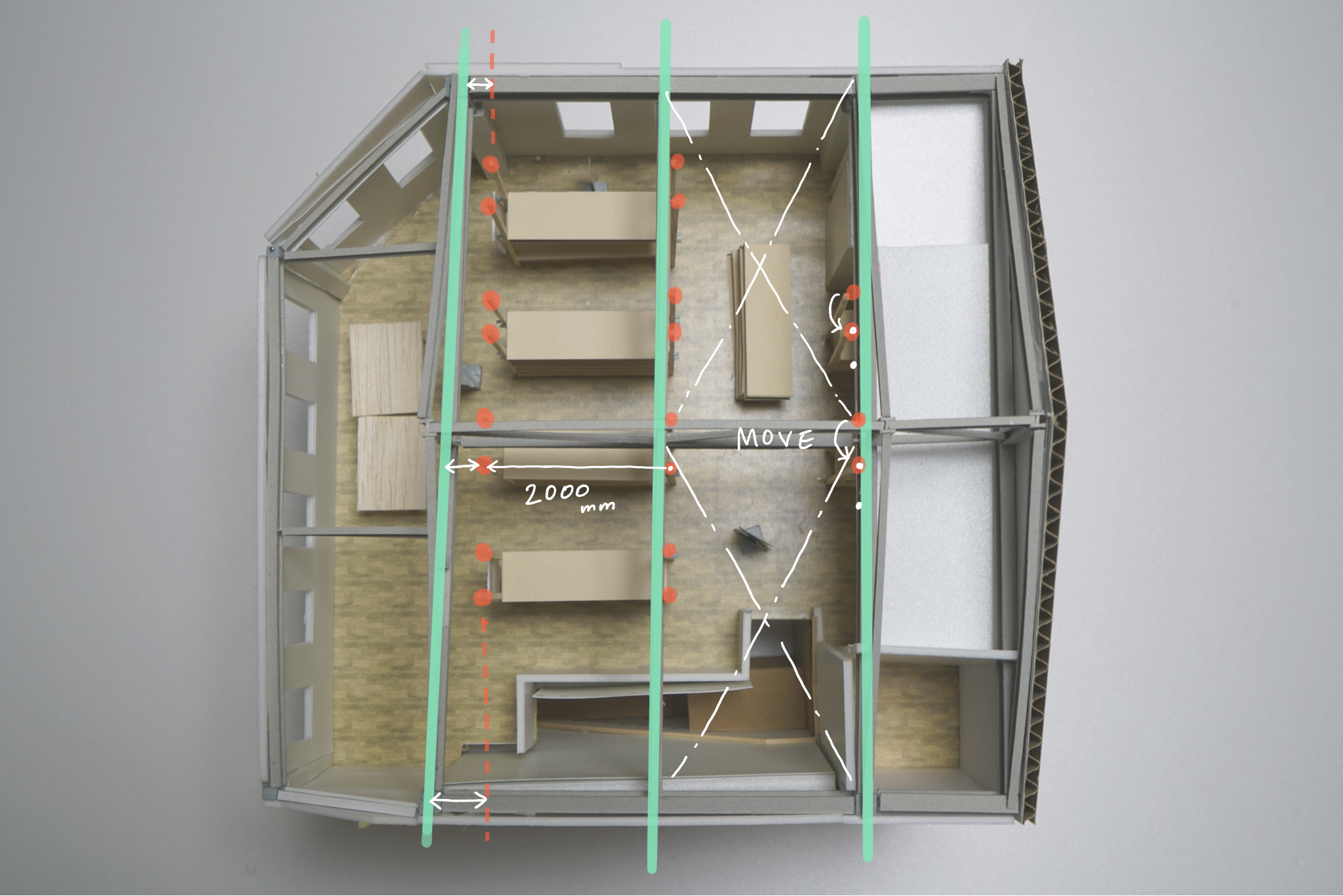

新設の柱の基点をもしこの斜めの梁でとると、全部の棚のサイズが変わってしまうから、棚を一回外してもう一回つけるっていう作業が、すごく大変な仕事になってしまう。ということで、全部の梁に合わせないで、真ん中の梁を基点にして、ここの隙間は空けておこうという判断をしました。さらに、梁のもつ3レーンの印象を弱めるために、柱の上端を梁よりも高くしました。

佐藤:

ここの場所の名前を考えている時に、三角の屋根裏部屋みたいなイメージがあって、それに合ういろんなドイツ語の言葉を出したんだけど、うまくそれに値する言葉がなかった。最終的に、母が提案してきた「TANNERAUM」というのにしたんだけど、RAUMっていうドイツ語は、roomに近いけどスペースみたいな意味があって、何かの機能と繋がっているわけではなく、スタジオ的なおおらかな感じを表現するような言葉。それが定まって来て、コンセプトも見えてきた。

板坂:

そう、名前が決まると、空間の使い方が自由なこともプラスに捉えられるようになりましたね。

柱と棚

板坂:

モジュールの話をすると、もともと使われていたスチールラックが奥行き300mmで、それを背中合わせにして使っていたので、600mm幅。どちらからも取れる必要はなくて、間に壁を入れて棚板2段を1つの箱状にして、既存のラックの棚板に換算すると4枚を一回で設置できるようにしました。

佐藤:

それに対して、柱では絵のモジュールを被せている。コレクションの絵のバリエーションが意外となくて、F50・F20・F3ということがわかったので、F20をかけられる450mmとF50がかけられる1015mmを使うことにした。通路はカートが通れる必要があったので、ちょうど1015mmの幅を通路に当てた。

板坂:

棚が600mmなのに対して柱は450mmなので内側にズレているんだけれど、これが揃っていると、「棚」に見えてしまう。フレームには厚みがあるから、絵がかかった時にちょうど棚と幅が合うようになっている。

最初は素材をスチールにしようと思っていたけれど、機能性を考えていると、絵をかけるための支持体を打つ可能性もあるし、作業時にメモが貼られたりしている様子が印象的だったりしたことを踏まえて加工しやすい木を選びました。

それに対して棚受けは、強度の面と色が選べるという点でスチールにして、キーカラーになるような薄緑色にしました。

柱の位置で重要なのは、天井の高い場所と低い場所で、柱の基準がずれていることだと思う。工事が始まってから、天井にブレースが入っていたことに気づいて、ほんとは柱を置きたかったところに柱が入れれなくなったから、一個柱位置をずらす判断をしました。

佐藤:

間に棚をつけて棚を連続させる必要がなくなったから、柱が揃ってなくてもいいのでは、となり、1.5列目の発見みたいな。できてみると、威圧感がなくてよい。

板坂:

設計中に絵の配置のシミュレーションをやっていた時に、絵と絵が対峙してしまうことが気になっていたから、それを解決してくれたように思う。

奥:

森っぽい感じがした。もし柱が対峙していたら全然そう思えなかったかも。

大村:

みんなのいる位置も面白い。点在してバラバラに。

佐藤:

僕は絵をインストールした時に、なんか半麦感みたいなのが急に出てきて、あれ、みたいな。もちろん自分が半分コントロールしてるつもりだったんだけど、絵を置いたら絵じゃないもの、例えば...絵を置いたら、展示の記録写真を撮る、その時に普通きれいに掃除して、三脚を立てたら三脚の袋をどこか見えない所にしまう。でもここだと三脚の袋をこの棚と棚の間に入れて、で記録写真撮ってなんの問題もない。それがなんか半麦ハットのやり口だみたいな感じで。

大村:

ちょっと部材の寸法を若干大きくしますよね。普通はこの柱とかも、よくある建築家...よくある建築家って誰かわからないですけど...シュッとさせたいと思うんですよ。

黒坂:

そうこの柱の寸法すごい面白い。

大村:

でも逆に板坂さんの場合ちょっと太いスケールを選んで、それによって、おそらく柱が受け持つ力もちょっと大きくなるからだと思いますが、ちょっとバラっとするんですよね。部材が自律的になって、空間のなかに点在している。

佐藤:

散々こうゆうの板坂と話した。モックとかも作って。

板坂:

45は家具みたいで違う、細いってなったり、でも明らかに75だと太くて無駄。

最後は、棚の寸法とのずれを気にしたかな。程よく柱と棚の端部がズレるような。自律したもの同士に見せたいというか、どっちかに負けてる感じにしないバランスにはしたいって思っていました。

大村:

空調機とか、そういう周囲の物品とのバランスに、部材のちょっとした大ぶり感みたいなのがすごい効いてる気がします。それが多分先ほど奥さんがおっしゃっていた森っぽさというか、同じくらい存在感があるものがひしめいているなかに入り込んでいるような感覚につながっている。おそらくかなり微妙な寸法の問題なのですが、昨年見させていただいた「半麦ハット」でも同じような感覚があったと思います。

佐藤:

ちゃんと半麦感に持ってくるんだよね。

板坂:

やったー

パン屋としての強度

佐藤:

それぞれから事前にもらった感想をもとに進めていこうか。では大村くん。

大村:

まず、「動かしやすい」というのがこの計画のクリティカルな部分なんだろうなと思ったんですね。僕のような絵の制作の現場を知らない人間からすると、絵が他の日常的な物品と共にいて、なおかつそれらの位置がしっかりと吟味されている場というのは新鮮でした。僕の印象としては、こう飾ればいいんじゃない?という感じで、日常生活での絵の飾り方を熊弥さんが教えてくれているような感じがした。かなり意図的にこういう空間を作ってるんではないか、と。

絵と、絵の日常生活での居場所を同時に展示するという感じですね。そのためには、例えば住宅展示場みたいな完全に演出された場所というやり方もあると思うんだけど、この場所はパンと絵を同じ空間に同居させることが与条件なわけで、それがこの場所の強度になっていると思う。シュトレンの倉庫のような「余ってる場所」って僕らが生きている世界のいろんなところにあるから、こういうオルタナティブな展示の場所を作る可能性は実はいたるところにあるんだろうなと思った。

その次に考えたのは、絵を所有することの責任についてです。ぼくの知り合いに、鳥がとっても好きだけどでも飼えない、という人がいます。鳥のことを考えると自分の生活環境はあまりにも過酷で、だから飼えないと。同じような感覚が、少なくともぼくには、絵を所有することに対するハードルとしてあるような気がする。レンジとか冷蔵庫とか本棚がある空間にどうやって作品を飾ればいいかわからない。展示室でいいなと思った作品も、自分の部屋に飾ったとたんに作品として成立しなくなるのではないか、という不安がある。ただ、それをもっと前向きに捉えることもできる。絵は自律的だから、それを所有するということのは、ある意味動物や恋人とともに暮らすときと同じように、模様替えや引っ越し、生活習慣の改善みたいなものを自ずと促すことになる。そういう議論はあまり積極的にされてないんじゃないかと思うんです。絵を所有することが模様替えを促したり、他の日常的な物品との距離を再考を迫ってくるということが最近気になっているんですね。

それこそ100年前にマティスは肘掛け椅子のような、労働者の肉体の疲れを癒やす絵を作りたいと言っていたわけですが、その議論って当時と今じゃ文脈が全然違うわけです。モダニズムの黎明期と今とでは生活環境がまったく違っていて、とにかく現代は物品が大量に存在している。単に量が多いのではなく、種類が多い。これは現代の空間的な特徴と言ってもいいから、絵を飾る時にどうしても生じる他の物品との共存というのは、実は現代的な問題としてあるよな、と思う。

佐藤:

なんでパン屋の物と絵がちゃんと噛み合っているんだろうというのは、実は僕はうまく言語化できないんだけど、なんかある?

大村:

棚にいろんなものが入ってるけれど、これってパン屋の皆さんが置いてるの?

板坂:

それ、引越しの時に備品用の段ボールがたくさんあったので、段ボールごと上に上げますかってゆきこさんに聞いたんですよ。そしたら中身出しちゃっていいよって言われたので、どこまで出されてたらいいのだろう、と思ったものの、とりあえず全部出してみました。それで、紙コップとか包装紙を端から詰めて行ったのが始まりです。そのあとは詳しく知りませんが、お店のスタッフの方が詰め替えたり、熊弥さんが絵の梱包箱を都度ちょうどいい棚に入れているという感じですかね。

大村:

うまくものが収まっているなって思ったんです。紙コップとかすごくきれいに置かれていて。絵を置いている人の主体性と、他の物品を配置している人の主体性が同じ形式の上で混ざっていて、しかもそれがどっちもピタッとはまっているから、けっこう錯乱する。絵を見るような仕方で紙コップを見てしまうし、紙コップをみるような仕方で絵を見てしまう。

佐藤:

計画の時に結構考えてあって。スチールラックがバーっとある中に、掃除道具とかのロッカーだったりがちらほらあったんだけど、やっぱり収納も無くしちゃったら、ちょっとした拍子に掃除道具置くとこないとかあるから、物を置くところは考えておこうって話になって、F50号をここに掛けるってことが決まって、ここをバックヤードにした。意外に結構、留五が考えた。

大村:

この絵の使い方、すごいよね(笑)。

佐藤:

それでここ入っちゃいけないんだな、みたいな。でも入っていくんだけど。

奥:

一番ここの空間で壁的な役割をしているのが絵っていうのがすごい面白い。

黒坂:

絵を転用するっていうアイディアは相当無いと思う。

板坂:

でもなんか失礼かなっていうのは思って、すごい私はドキドキしたんだけど、熊弥さんが良いよみたいな感じだから。信頼関係かな。

佐藤:

ここがパン屋だっていうのがでかいんだよね。

黒坂:

僕自身絵を描いていて、絵をかける体験はとても多く、人の絵も触ることが多い。一番最初の印象としては、僕が嫌だなって思う展示は不自然なことなんですけど、ここにはそれがないというのが居心地がよかった。なぜないのか、というのは難しい話で、通常の方法ではないのに、奇抜であるとか、変な印象を持ちそうなところが、あまりない。それが不思議なことだなと思って見ていた。

それを熊弥に聞いたら、モジュールの話があったんだけれども、今日来てさらに思ったのは、絵を一点で留めるのは、色々なリスクを考えてあまりやらないけども、それを雑ではなくて、これくらいでいいだろう、というような距離感がある。その絵への信頼というのがかける側にある、というのが自然に見せているというところかな。掛ける側が自然だから、見え方も自然になる。

違和感としては、ラディカルに見えないっていうところ。やっぱりパン屋だから、柔らかさがあるし、ある程度清潔さもある。空気感とやっていることのギャップみたいなのが結構この空間の不思議さを保っている。

板坂:

でもラディカルに見えないようにはしたと思う。このでっぱりも全部でっぱるんじゃなくて、3段目からは柱と揃えるとか。不便かもしれないけど、人の動きを考えていると、足元に出っ張りがあるのは良くないし、それ以前にシステムを私は作ったっていう提示になるのも違う。そうじゃなくて、やっぱりここはラウムだから。

佐藤:

迷ったらパン屋に合わせる。照明とかも、暗いとか、スポットライトのダクトレールをつけて、調光できるようにするとかいろんな考え方あるけど、そこまでいくともうギャラリーになるな、みたいな判断があって、単純に上に付け替えただけ。

黒坂:

絵外したらギャラリーには全く見えない。

佐藤:

それが作家のセレクトとも関係があって、僕がコンセプトを理解して評価しているとかでもなく、パン屋に合っているかどうか。そのパン屋の域を出ないっていうことを大事にしている。お店に来た人がパンまずくなるような作品はやっぱり置けないし、パン屋としてラディカルというか。

絵をみることと空間

板坂:

ゾーニングの話をすると、すごくシンプルで、この絵を壁として使っていることで道が4本に縛られる。でも端の2本は使えるけど、コンセントが向いていて椅子が並んでいるから、どちらかというと内側の2本を使うっていう。季節とか状況によって置き換えることで動線を変えていくっていう仕組みを作った。もし窓際で四人向かい合って会議とかするんだったら、もうそこの道は死んじゃって、手前の階段側を通って窓際に来るかなとか。

この栓にロープとかを付けたら、よくある結界も作れる。けど今はまだあんまり人に貸してないから使ってないけど。この部屋の幅に対して作れる道は5本で、それによってどこかを殺しても通れる道がどこか生き残るっていうのができてる。

奥:

そこが彷徨うとか、展覧会って順路があるのに、全くそれが見えないっていうのが面白い。

佐藤:

展示としての動線計画はそれとはまたちょっと違うレイヤーにあるんだけど、結論から言うと動線というか順路は無い。それは普段展示を計画している時も意識している。こういう風な順番で見なくちゃいけないっていう状況をなるべく作らないようにする。それが顕著に現れるので、人がここをどうやって見ているかを、見るのが面白い。みんな見る順番が全然バラバラで、しかも僕も案内する型がない。

奥:

「まずはこちら」とか無いからね。

佐藤:

無い。来た人となんとなくこの棚で距離をとって、その人の鑑賞体験を邪魔しないように、プライスリストを見る時とかにちょっと話したりする時は寄っていって話すんだけど、基本的には相手とのバランスで動いていて、それが変だなって思う。

黒坂:

展示会場で人が隠れられるのはとても良い。

佐藤:

そう、結構隠れてる。隠れるけど声掛けられるようになんとなく居ますよ、みたいな。

奥:

映画館を連想したんだけど、特にイメージフォーラムとかをイメージしているんだけど...こう階段にいっぱいチラシがあって、それを物色している人が居る。そこに、映画を見終わった人が二時間の想いを抱えてやってくる。ああいう人の思索みたいなものが空間に充満している。僕が初めてラウムを見たあのオープニングの日っていうのはまさにそういう状況だった。これからはまた違う状況になると思うけど、オープニングはそれぞれが見て、それぞれがこの状況に驚いたりとか、少しずつアテを付けていくみたいな様子で雰囲気が構成されていたなと思って。それは僕にとっては海外の大きな美術館で起こることで、日本だとあんまりその経験はなかったなっていうか。しかも頼りにしようと思ったらテキストになっちゃう、日本の場合は。

黒坂:

ここってどこを見たか忘れるんだよね。あの絵もう見たっけ、って裏面見てまだ見てないか、やさっき見た、みたいな。それが面白かったな。迷子になる。点数が多いっていうのももちろん前提だけど。

奥:

これほどたくさんの絵があるということが驚いた。

佐藤:

70点くらいかな。

奥:

さらに、絵から絵に移る視界の中には、あんまり無駄なものがないというのが基本なんだけど、ここはめちゃくちゃそれがある。パン屋だから当然なんだけど、じゃあなんでこんだけ絵があるのかってことと、それが情報としてこっちが圧迫してこないのはなぜかというのを考えた。僕は図書館で働いているのだけど、何万冊も本があるのが、壁ではなく棚があるっていうことに居心地の良さを感じていることに気づいた。

佐藤:

あれ全部背表紙じゃなくて、表紙だったら無理かもね。

奥:

棚で絵が隠れたりする時に、視点がスイッチされる、それがポジティブにスイッチされる感覚があって、絵と絵が似てないと思った。絵と他のものが似てるっていう鑑賞体験が何個もあるっていうイメージで。例えばあの緑の時計は、ここに黄色い八木の作品があったんだけどそれと同じ鑑賞体験だった。遠くから見て目印だとわかること、みたいな。割とどこからでも見える位置にあったりとか。逆に三瓶さんの絵は緑道と通じる感じであって。そういう連続があるなあと。大量の物品との共存のアイデアが、いくつもここにあるってのが面白いところだなあと思う。

黒坂:

絵を描くとき、自分が絵を描き終わったかな、という時に白い壁に掛ける、ということを通常習慣でやってるけど、白い壁との質感との差異とかで、絵を決定して行くというのを通常行われているというところが変なんだけど。ここでは、そういう価値観が破壊されていて、後ろの質が均等じゃないということで絵を見るので、元々の絵の良さみたいなものを組み替えて見なきゃいけない。

絵に対してどこに価値を感じているかというのは、掛けられ方から感じられるなあ、という感じ。だから、内容とか、絵の具の中身の動きとか、全体じゃなくてそういう、絵の細かいというところから見ているのがわかる。インテリアとかとは違うのがそこかな。引いて見たときとは違う印象というか。そこが重要視されているな、と思う。

やましたさんの個展を見るという気持ちもあってきてたから、来て見るとどうやらそこまで個展ではないぞ、となった。こういうやり方を取るってのは、作家的には抵抗がある人も多いと思う。自分の絵と、自分よりもキャリアのある人の絵が隣にある時ってのは、紐づいて見られるとか、関係性が生まれてしまうから、通常の美術は物と物の関係性で会場構成とかされるから、そういうところも変というか、暴力的でもあるし、あっけらかんともしている。作品のことを信じているという見方もできると思った。隣り合ってるからどっちかがよく見えるということもなくて、ただそれぞれが並んでいる。

所有していることの絵の位置決めというか、家の延長だから、とか。

奥:

西村さんの絵とかって、熊弥の家で何回も飾り変えられてきているし、経験としてこの絵をよく知っているな、というのが飾られ方で分かる。

黒坂:

いつも美術館とかギャラリーとか行くと壁にへばりついて見る。側面とか。ギリギリ見えるところまで見たいから。ここではそれを見れて嬉しいよね。

板坂:

個人的には、前は絵の裏側でどうやって止まっているんだろうと壁と絵の境界面に意識が向いていたけど、今は側面を見ている。絵の具ここまではみ出ているんだな〜みたいなことが見えて来るみたいのが面白い。

奥:

僕は絵画って筆致が好きなんですけど、時間を辿れる、考古学っぽい、ぎゅーっていける感覚がある。それは僕が絵描きだから、筆の運びの順番がわかるからある程度画家とシンクロして、同じ位置に立って遡っていけるっていうのが面白い体験なんだけど。キャンバスの貼り方とか組み方とかにも多分それはある。こっちの方が描いている人じゃない人にも伝わるかもなという気もしていて。

大村:

制作者じゃないとわからない面白さって絶対にあるし、ないとダメだと思うんですけど、そうじゃない人も入り込める余地は確かに、こういう展示の仕方だと、よりありえるのかもしれない。

奥:

僕は、熊弥もそうだけど、ギャラリーで働いていたことがあって、梱包作業をする時に、この画家の秘密を知ったというか、親しくなる。それをここは開示している。

大村:

僕は一回知り合いの制作現場を見たことがあるんですけど、描いてる途中の絵を平積みとかしていて、凄い衝撃を受けた。知らないと思うんですよね、普通の人はそういう制作中の絵の扱いや距離っていうのを。そういうものがここに来るとちょっと見える。それが衝撃だし、ある種凄い緊張感がある。

佐藤:

それが黒坂の話になって行くと思うんだけど、一点で掛けて大丈夫なのみたいな。それは最初から思っていたけど、パン屋なんだよね、ここは。僕が今真っ白なギャラリー運営していて、あるいは美術館のキュレーターだったら、それをやらない。同じように盗まれるっていうことについても、これは簡単に外せるっていう仕組みだから、美術館だったら良くない。ということがポイントで、それを逆手に取ろうとしている。パン屋だからできることで。あまり売れている作家を扱いたくないし、パン屋だからここで箔が付くわけでもない。一つだけある基準は、僕と作家がここで展示をすることで、お互いに成長することができるっていう点。スタディの場にしてほしい。それを逆手にうまく使っていけると大村くんがさっき言っていたみたいな驚きっていうか、奥に言わせれば親密さとか、むしろそういう物を見せることができるというのを大事にしたい。

奥:

子どもの頃は泥遊びいっぱいしなきゃいかんよってことですよね、過保護にせずに。

大村:

絵を見る態勢、鑑賞態みたいなものって、美術教育というよりは、美術館での具体的な体験から作られると思うんですよ。根っこにあるホワイトキューブでの鑑賞経験をほぐすのはすごく大変だと思う。多少荒治療しないと。

佐藤:

それを単に暴力的にするだけじゃなくて、そう見せることによって良く見えるよねっていうふうにしないと意味がない。お寺で障壁画を見てる時の経験には、美術館の白い壁で絵を見る時の経験は敵わないと思う。例えばお庭が見えて風とか入ってきて。どうしようもなく絵は痛んでいくけど建物と同じように古くなっていって、それがすごくかっこいい。年相応の身なりをしているというか。

奥:

その話でいくと常設展って言っていたことがすごく大事だと思っていて。日本の美術館ていうのは常設に人が入らないから、コレクションを入れ替えて企画展と同期させて宣伝していくっていうことがあるんだけど。ルーブルとかってほぼ常設展で人を回しているじゃないですか。それだけの文化の豊かさって言ってしまえばおしまいなんだけど、吉祥寺美術館とかの地元のこととか込みでそれを出すって、多分地方の美術館だとどんどん増えてきている。西洋に比べれば文化的に富んではいないけど、その土地固有の物というか、ここで愛そうとしている物だっていう認識みたいな。絵と人が共にそういう関係を結ぶようなことが、常設展にすごくヒントがあると思っている。

絵を掛けることと空間

佐藤:

僕は現代美術の展示を見るのも好きだけど、お寺で障壁画とかを見るのが好きで、どうゆう判断基準で考えてたんだろうっていつも考える。彼らは絵を作る時に、それがどう流通するのかっていうこととセットで絵を描いていたんではないかな。襖のサイズとか、それがこういうふうに入るとか、屏風だったらこういうふうに立てるとか。なんとなく大きさ決めていたわけではなくて、やっぱりそれが襖にはまるんだっていうことを最初からわかっていて作っている。それは流通するために当たり前のことだと思う。

奥とか黒坂と絵の消費について普段から話し合っていて、買ってくれない、なんでだろうって感じで、絵ってなかなか売るのが難しい。その一つの大きな理由として、キャンバスっていう形式を使った時に、家に掛ける壁がないっていうことがすごい大事で、買い代(しろ)がない。買いたいという人の数を増やしたり、発掘することはできても、彼らの家の壁の広さを広げることはできない。頑張って一人コレクターを生み出しても、その人の家に三枚しか飾れないのでは、発掘する体力が無駄過ぎる。一人当たりの買い代がない。ずっとそれを話していた。日本の柱梁の空間の中で壁がない、なのにみんな当たり前にキャンバスを使っている。

それを考えていて、柱とこのキャンバスっていう形式をどうゆうふうに合わせることができるかなっていうのはずっと前からやってみたかった。それは、簡単に動かせる必要があるっていうところにも繋がっている。僕がここの展示替えをするっていうのは当然あって、忙しい中でもこうやるだけで掛け替えられる。だけどそれは僕だけじゃなくて絵を買う人にとってのアイディアでもあってほしい。普通の家では、ビスを打って外して、違う大きさの絵を掛ける時にパテで埋めるのは、面倒くさくてやってられない。そういう時に絵の掛け方とセットで考えるこういうアイディアには、絵の流通にとっての大きい意味がある。この棚も簡単に動かせるようにしている、そうゆうことと合っているんだよね。

大村:

それこそ障壁画っていつごろ始まったんだろう。

佐藤:

障壁画はいつから始まったのかっていうのはわからないけど、禅とかと多分はっきりくっついていて、中世とかに。

大村:

じゃあ初期の建具、例えば襖なんかと障壁画は同時に発展していった感じなのかな。

佐藤:

もちろんそこに描いたら障壁画になっちゃうけど、それが形式として流行るのは多分中世。

大村:もともと紙を使った建築って、破れるじゃない。破れた場所って補修しなきゃいけないんですけど、補修する所に絵を描いて補修したりするんですよ、昔の民家の人たちって。おそらく建物に絵を描く経験って割と日常的なものだったんだろうと思う。裏を返せば、今後も真っ白い壁に掛けることだけを前提に絵が制作され続ける限り、展示空間の制度的なありかたはますます強化されていって、絵を買いづらいって状況は変わらないわけですよね。白い展示空間を頭ごなしに否定する気は全然ないけれど、作品と空間の両方からのフィードバックがあれば、もしかしたら人と絵の距離感を変えることができるのかもしれない、とも思う。

黒坂:

画家のアトリエだって、藝大のアトリエもそうだけど結局白い巨大な堅牢な壁があって、それに掛けるって経験を教育の段階でしているからね。僕、最近イーゼルを買ったけど、これを見た後なのかな...。イーゼルってここに近い体験かも。あれは背景を無いものとする道具だと思うけど、そういうイーゼル絵画みたいなサイズでやってるにも関わらず、ほぼ壁に向けて描いている。

同時に、ここは絵を売っているわけじゃないですか。絵が売れた後に、買った人にとって絵っていうものが変わっていくといい。ギャラリーじゃなくてここで絵を買うっていうことで、何かが変わるのか。それは送り出す際の一言とか、箱に柱にはこう掛けますみたいな解説書書く..まあそれは冗談だけども、何か変わるといいことがあるのかもな。

佐藤:

PCC的な。

大村:

PCCとは?

佐藤:

僕と黒坂と奥で話してるのを、絵画消費者センター(Painting Customor Center)という取り組みにしていて。

どうやって掛けるんだってこととか。別に具体的な活動は特にしてないんだけど、ペインティングナイト*っていうので遊んでるくらいなんだけど。

黒坂がこの自粛要請期間中に、絵をギャラリーで発表するとかじゃなくて、絵を家に描かせてくれませんかみたいな募集をして、ほしいって言った人の家に絵を掛けに行ったりとかしていて。奥は奥でなんか色々やっていて。これから何をしていこうかと話し合っている。

*話者の奥・黒坂・佐藤と美術史家の吉村真が画家の制作風景を中継するイベント

黒坂:

初回では、こっちから掛け方の提案は難しくて。こっち側から家に対して「ここに飾るのが良いです」とか、「ここに掛けるんだったらこうです」とか。そういうことが起きたらいい。普通のギャラリーではそういうことは起きない。

佐藤:

そうそう。その時は搬入に行ける時と行けない時があって、行けない時は飾ってあるところの写真を送ってもらっていて。で、それは奥が普段やってることで、絵を売ったらそれがどういう風に飾られてるのかっていうのを送ってもらっている。

板坂:

そういえば私が奥さんのを最初買った時も送りましたね。

奥:

僕は、絵という見るための物でしかない物を人が初めて買って壁に掛けたりすることのちょっとした伴走者になりたいと思うんだけど、僕にとってそれは理屈ではなくてその人と親しくなったり一緒に喋ったり会ったり、そういうことの連続でやっていくしかまずはないと思っている。

ここで起きている技術を開示して、他に適応していくる時には、もう少し既に買っている人とか、既に悩みだしている人とかに向けられているのかなと思う。それとそれ以上に描く僕らとか、今まで作品を見せてきた僕らに対して、向けられている課題が見えているっていう印象が強いですね。それを確認できてよかったなって思います。

黒坂:

思い出したんだけど、ブランクラスで植物をあげるっていうイベントをやったんですよ。ホームセンターで500円くらいの観葉植物をたくさん買ってきて、集まってくれた人たちにあげるっていう。それは交渉しながらまずもらってくれるかどうか聞いて、いらないって言われたらちょっと交渉して、それでもいらないって言われたら諦めて、けっこう押し売りするっていう。で二年後くらいにもう一回集まる機会があって、その時に持ってきてくださいって言ったんですけど、みんな枯らしちゃったんですよ。

佐藤:えーっ。

黒坂:

もう鉢も無くしちゃった人も居れば...

鉢が三つくらい回収できたかな。15個くらい配ったんだけど。それって面倒見切れなかったりとか、生活に必要ないし、でも生き物だから、っていう微妙な空気が流れる。どちら側も申し訳ないしみたいな。罪悪感と。でも僕は持っていてほしい、生活が良くなるからみたいな。そういうのとこのインコの話とかも似てるなあと思って。例えば絵を押し付けられたりとか、インコを押し付けられたりとかした時にどの程度自分の生活が変わって、植物だと案外変わらないなというのが実験結果的に出て面白かった。

奥:

僕は生活習慣を変える必要はないっていうふうにまずは思っている。僕は犬を飼っていて、常に自分が外に出てる時は、犬と遊んでない時ってほぼイコールになってるから、基本罪悪感があって、でもそれが僕の制作のベースになってる。そこの罪悪感込みで、それを引き受けていくっていう感覚が僕にあって。

多分、熊弥にとっての家に溜まってきた絵をラウムに移すっていう動機は、複数枚絵がある時に起こることだから、それは僕も考えなくてはいけないことなんだけど。僕は絵を買ってもらう時に、その人の最初の一枚になることがけっこう多いのでその時はやっぱり生活習慣とかは考えなくていいようにしたいっていうか、僕の絵をいいと思ったっていうことの証でそっちに渡せれば、まあ成功だなと思っていて、僕は生活習慣についてあまり考えてないからそこまで想定しているのは面白い。

前に、タンネのコレクション展を一階でやった時に僕の持っている絵を三、四枚くらい持っていって、掛けたことがあった。それは、僕が20枚くらい絵を持っていて、ほぼ飾れていないので、めっちゃ助かるなあっていうか、しかもその作家の応援になったりとか、季節によって出したい絵が出てきたりっていうのがあったから。そういうふうに、このラウムでの実践はすごく可能性があるなあって思います。

正面性について

大村:

歩き回っていてヤバさを感じるんだけど、それは突然絵があることに気づいたときなんですよ。裏側は見えているんだけど、絵が現れる位置があって、360度見ることができるけど、ある地点に立つと突然絵が現れる。それに対してすごいヤバイと感じる。

奥:

僕にとっては、やっぱりおっきい海外の美術館と同じ経験なんですよ。あれも、絵が大量にあることで、順に追うのを諦めて、彷徨い出すじゃないですか。

佐藤:

むしろ絵の正面性を使ってるんだ。

奥:

僕の関心としてはそういうことですかね。棚のおかげで絵を通り過ぎてもいいラフさがあって、そこに正面性が使われている。

大村:

あと余談ですけど、この場所の感じ僕が今まで行った建築で一番似てるのは、パラーディオが一番似ているなって。

板坂・佐藤:

えーっ!

大村:

ヴィラ・ロトンダってルネサンスの世界で一番有名な建築なんですけど、内部に壁画が描かれているんです。あれってパラーディオの死後に描かれたものだから、ずっとないがしろにされてきたんです。パラーディオの意図とは何の関係もないと。でも最近になって、壁画について指示をしているパラーディオのスケッチが見つかった。僕が行った時も、結構やばいと感じたんですよ壁画が。何がやばいかっていうと、描かれている絵が全部騙し絵で、それが空間の構成とちゃんと連動しているんですよ。

佐藤:

そろそろマニエリスムかなって感じだよね。

大村:

そう。トロンプ・ルイユなんです。だから各々の壁画には仮想の視点場、絵のバーチャルな奥行きを一番リアルに感じられる位置があるんですけど、それが正面に無いんですよ。だから歩き回っていると突然、予期せぬ方向に異次元が開かれるような感覚があって超楽しかったんだけど、それが似てるなと思って。似ているというのは、絵の形式と建物の形式を、切っても切れないものとして同時に考えているということ、それによって空間を動き回る身体と絵との新鮮な出会い方が用意されているということですね。

TANNERAUMの場合、ポイントは空間を構成している部材、部材におさまっているパン屋の物品、そして絵が、できるだけ等価に配置されていることだと思います。具体的な寸法の設定の問題ですね。それによって絵がどこに何枚かかっているか、全然把握しきることができないという状況が生まれている。パン屋の倉庫に、絵が完全にまぎれこんでしまっている。だから歩きまわっていると、たまたま正面に立ったときに、突如として絵が現れたという感じがする。

佐藤:

さっきはお寺の話してたけど、ホワイトキューブっていう時代の前に戻っていく感覚があって、絵っていうのが自立しているだけじゃなくて、空間とか状況とどんな関係を作るかっていうことを考えていく中で、なぜか中世っていうのがその頂点としてある。ただ、そこへ戻るだけじゃなくて越えて行かなくちゃいけない。しかも面白いのが日本とヨーロッパで同じ時期なんだよね。日本だったら禅だし、ヨーロッパだったらルネサンスとかマニエリスムっていうのが。トロンプ・ルイユとか、そんな高いレベルの話だって知らなくて今驚いたんだけど。彼らが何をしていたのかっていうことをすごく意識しているし、勉強していきたいなと思っている。

大村:

油絵具が発明されて、絵が色んなところに運べるようになって、タブローを収集する欲望みたいなものも同時に発生して、それが前面化した先にホワイトキューブみたいな制度的な空間が出現したわけだけれど、そうした歴史を引き受けた上で、もう一度壁画の時代がもっていた建物と美術作品の関係を再考しようとしているのかな。

余談でした。

佐藤・板坂:

全然余談じゃないね...

TANNERAUMのこれから

佐藤:

まとめていこうかな、今日話した後に改めてどう思ったかとか。

黒坂:

やられていることはやっぱり素晴らしいと思うし、時代性もありつつ、パン屋としてやるべきことをやるみたいな、ところからもブレてないし、いいと思う反面、伝わり方というのが一番難しいなあと思う。っていうのが例えば展示に来た人は何を受け取って帰るのかっていうのが、お客さんと話して聞いてみたい。もしかしたら普通に展示を楽しんだっていう声が多い気もするし。

大村:

半麦ハットも難しかったけど毎回難しいことをやっているなって。なんで難しくなるんだろうって考えていた。初回の印象としてはすごい緊張感あるなと思った。結構こわい空間だって僕は思っちゃったんですね。色んなところに絵があって、突然右側に絵が出現するみたいな。怖っと思って。展示されている絵も作品として強いですし。ただ、しばらくここで座談していて、この場所にだんだん慣れてきて、時間が経てば経つほど印象がよくなっていく感じがしました。それは絵だけじゃなくてパンもあるっていうこともそうだし。動き回らないと気づけないような情報が多い。だからこそ伝えるのが難しいんでしょうね。長い時間ここに居ないと。

板坂:

難しくなってしまうってことに対しては学生の時から考えていて、今も悩んでいる。特に建築は、きっかけとして施主さんとのやりとりでできている、ということがあって、だから世間というか別の誰かに対して伝えるってことを考え始めると急に強い言葉になってしまって嘘をついてしまいそうになる。そのときにそもそも何を伝えたいかって思うと、作品自体ではなくて、作品を取り巻いている状況かも、というのがあって。だから少々回りくどいし時間もかかるけれど、一つの言葉にしなくていい方法を考えたいと思ってる。

半麦ハットの場合は、自分の作品が初めて立ち上がった衝撃が強くて、自分がそれまで書いてきた言葉じゃ太刀打ちできなくて、逆にみんなが書いてくれる言葉の方が本当なことに感じたから、それを束ねた作品集を作っています。

ラウムの場合にトークの形をとったのは、二人で話していても、キュレーションと計画者の視点なので、設計の確認作業になってしまっている気がして、それをみんなに「これがラウムです!」って発信するっていうことにちょっと抵抗がありました。使ってもらうためにはそういうことも必要だという気持ちはあるんですが、作品の発表においては、空間の説明以上に、この空間の成り立ちや希望について言葉にしたいと思っています。

奥:

やっぱり絵が集まっている展覧会って、今日本で行われる時は「絵画の〇〇」みたいなテーマがついてやられることが多いけど、ここでは絵っていう全体として見えてこない。それぞれが他の物と同じような鑑賞体験として僕にとっては感じられる。そういう絵の要素が絵以外の物と同様に楽しめる空間だなって思うので、このスペースが色んな作業とか多目的に使われる中で、別の用途で来た人にも絵を見る楽しみが移ったりとかすれば良いなあと思った。

2020.06.13 @ TANNERAUM

板坂 留五(いたさか・るい) *ベージュTシャツ

1993年兵庫県生まれ。建築家。2018年東京藝術大学院修了。その後、独立。2019年に《半麦ハット》を竣工(西澤徹夫と協働)。@rui_architectswebsite

佐藤 熊弥(さとう・くまや) *茶シャツ

1991年東京都生まれ。2017年東京藝術大学院油画専攻修了。2020年早稲田大学芸術学校建築都市設計科卒業。現在、西澤徹夫建築事務所で展示デザインの仕事を担当する傍ら、実家であるドイツパンの店タンネで展示シリーズを作っている。

大村 高広(おおむら・たかひろ) *水色半袖シャツ

1991年富山県生まれ。建物の設計など。《倉賀野駅前の別棟》でSDレビュー2019奨励賞 *齋藤直紀と共同。

奥 誠之(おく・まさゆき) *ネイビーシャツ

1992年東京都生まれ。絵描き。2018年東京藝術大学院修了。絵をマルシェで販売したりホテルの客室に飾ったり、展覧会での発表にこだわらない活動をしている。

黒坂 祐(くろさか・ゆう) *キャップ

1991年千葉県生まれ。2019年東京芸術大学美術研究科油画専攻第三研究室修了。四谷未確認スタジオ運営。株式会社バスユニット取締役。主な個展に「いくつかのリズム、不活性な場所」(四谷未確認スタジオ、2020年)、「ひとつのところにいる」(space dike、2016年)、主なグループ展に「絵画・運動(ラフ次元)」(四谷未確認スタジオ、2018年)など。2019年シェル美術賞グランプリ受賞。

*服の色

写真はトーク時と竣工写真撮影時のものを使用

Photo by 小野 奈那子